Man muss unsicher sein

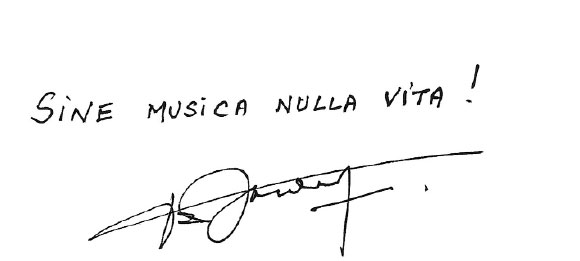

René Jacobs kann man schon einen Opern-Entstauber nennen oder vielleicht auch Originalklang-Guru. Denn der Belgier erarbeitet hingebungsvoll manchmal vergessene Opern und bringt Licht in bisher eher langweilig interpretierte Musiktheater-Werke.

Der 1946 in Gent geborene Dirigent war zwar schon immer musikbegeistert, fand seinen beruflichen Weg zur Musik dafür aber erstaunlich spät. Darüber und über sein aktuelles Projekt, Georges Bizets Oper »Carmen«, sprechen wir mit René Jacobs im Interview.

Herr Jacobs, Sie sind bekannt als Spezialist für historische Aufführungspraxis. Aber ihr Weg dahin war keineswegs linear, sondern eher ungewöhnlich für einen Musiker. Sie haben nämlich zunächst Philologie studiert und dann drei Jahre als Lehrer für Latein und Griechisch gearbeitet.

Ich habe klassische Philologie vor allem deshalb studiert, weil meine Eltern wollten, dass ich erst mal ein richtiges Diplom bekomme, wie sie sagten. Für Musik habe ich mich schon früh interessiert, aber gleich mit dem Konservatorium anzufangen, war in deren Augen nicht richtig. Ich bin sehr froh um mein Philologiestudium, weil es eine solide intellektuelle Basis für alles war, was ich später als Musiker gemacht habe.

Wie kamen Sie denn letztlich zur Musik?

Während der drei Jahre, in denen ich Griechisch und Latein unterrichtet habe, bin ich parallel schon viel als Sänger aufgetreten. Am Anfang vom vierten Jahr kam die Einladung für eine Tournee in Spanien und dann habe ich entschieden, am nächsten Tag nicht mehr in die Schule zu kommen.

Sie haben zunächst eine beachtliche Gesangskarriere hingelegt, wie kamen Sie zum Dirigieren?

Am Anfang meiner Gesangskarriere habe ich nie an ein zweites Leben als Dirigent gedacht. Aber ich habe angefangen, kleinere Projekte zu initiieren. Und so ist

es dann vom einen zum anderen gekommen. Irgendwann kam der Moment, wo ich Lust hatte, eine Oper zu dirigieren und gleichzeitig zu singen. Das war eine Barock-Oper von Antonio Cesti, aber konzertant aufgeführt. Immer wenn ich singen musste, habe ich mich umgedreht. Das war ein bisschen Zirkus. Aber es war erfolgreich und ich wurde im nächsten Jahr eingeladen, das Stück noch mal zu machen, diesmal inszeniert. Ab da war mein neues Zuhause der Orchester-

graben. Und ich bin im Orchestergraben geblieben.

Sie sind irgendwann auch als nachschöpferischer Komponist tätig geworden. Was ist so faszinierend daran, Musik in ihre Ursprungsform zurückzubringen?

Partituren der frühen Opern aus dem 17. und teilweise auch aus dem 18. Jahrhundert wurden selten gedruckt. Vielmehr kursierten in Europa verschiedene Abschriften. Und es stand auch nicht alles in den Noten. Man könnte das mit den großen Malern wie Rubens vergleichen. Er hat seine riesigen Gemälde nicht allein gemalt, er hatte ein Atelier und Assistenten. Das ist das, was Sie richtig das nachschöpferische Element nennen. Aber ich sehe mich nicht als Archäologen. Es geht mir um Kreativität. Die ursprünglichen Versionen lassen viel mehr Raum. Dieses kreative Element fehlt im 19. Jahrhundert immer mehr. Ich darf in einer Wagner-Oper zum Beispiel nicht sagen, ich ändere jetzt mal die Noten oder ich füge noch Noten hinzu. Es würde auch gar keinen Sinn machen, es steht ja schon alles da. Aber die gemeinsame Kreativität von Menschen, die im Grunde zusammen improvisieren, das hat im 19. Jahrhundert abgenommen.

Spontaneität ist wichtig bei der Arbeit als Dirigent.

Sehr wichtig! Aber man darf nicht vergessen, dass wir es jetzt mit Sängerinnen und Sängern zu tun haben, die Musik aus vielen Jahrhunderten singen. Repertoire wird wiederholt. Damals war das nicht so, besonders Opern wurden nie lange Zeit gespielt. Ich finde, das war etwas unglaublich Positives und Fruchtbares. Etwas, das heute fehlt.

Woran liegt das?

Das hat viele Gründe. Ein Grund ist, dass die Musik im 19. Jahrhundert immer komplexer wurde, auch für das Publikum. Darum hat die Barockoper jetzt mehr Erfolg, weil das eine musikalische Sprache ist, die man leichter versteht. Händel zum Beispiel hat eine echte Renaissance erlebt. Aber auch bei der Barockoper ist der Trend, dass immer die gleichen Stücke gespielt werden. Ein heiliger Kanon an genialen Stücken. Aber dieses Konzept von Genialität und Genie stammt aus dem 19. Jahrhundert. Weder Mozart noch Beethoven haben über sich selber gesagt, dass sie Genies waren. Wagner schon, auf krankhafte Weise.

Wagner ist am Geniekult und an der Kanonisierung schuld?

Ja, er verpestet alles. Er hat zum Beispiel die ganze Barockmusik als undeutsch und schwülstig verurteilt. Man ist in Deutschland noch immer von dieser Meinung infiziert und es gibt keine Impfung dagegen.

Auch hier hilft vermutlich der Blick zurück, um herauszufinden, aus welcher Perspektive Geschichte geschrieben wurde und warum welche Teile in Vergessenheit geraten sind. Wonach suchen Sie sich Ihre Musikprojekte aus?

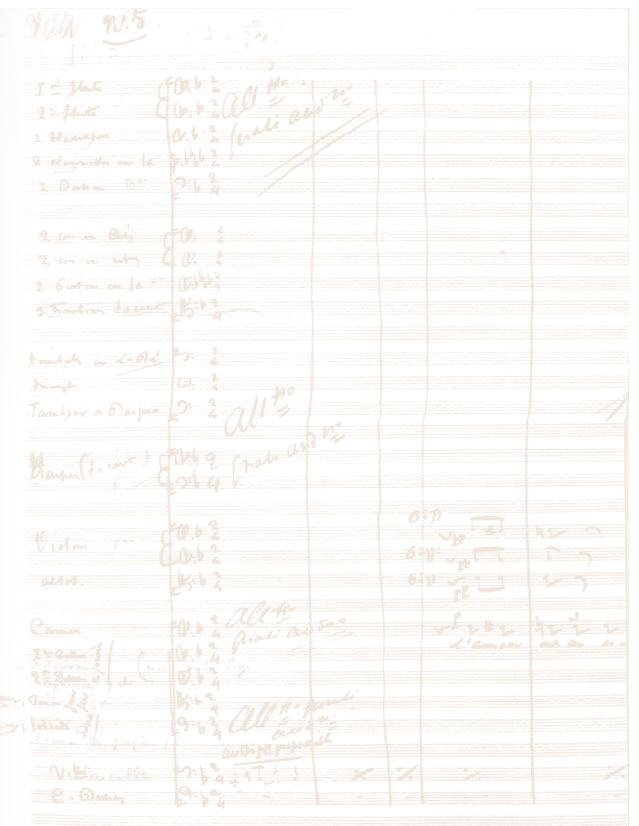

Das entsteht organisch. Ich wurde der Barockopern ein bisschen müde. Mit »Carmen« mache ich einen großen Sprung ins 19. Jahrhundert. Das hat auch damit zu tun, dass der Bärenreiter-Verlag eine neue Ausgabe der »Carmen« macht. Es gibt darin drei Fassungen oder besser: drei Schichten. Es sind über tausend Seiten Partitur! Die erste Schicht ist die Fassung von 1874, dem Jahr vor der Uraufführung. Bei den Proben in Paris gab es Probleme, die zu neuen Fassungen geführt haben.

Die mit der berühmten ›Habanera‹ zum Beispiel.

Die ›Habanera‹ ist das Paradebeispiel. Es gab einige Änderungen, die Bizet alle übernehmen musste, um das tragische Ende halten zu können. Die Organisatoren wollten Carmen nämlich überleben lassen. Und der Chor war kurz davor zu streiken, weil der Part in der ersten Version so schwierig war.

Wie lange hat es gedauert, bis die jetzige Fassung stand?

Ich bin jetzt seit drei Jahren damit beschäftigt. Ich muss sagen, dass die Covid-Periode dabei geholfen hat. Denn irgendwann waren so viele Projekte abgesagt, dass ich mich überwiegend mit »Carmen« beschäftigt habe.

Warum hat diese Oper Sie so gereizt?

Weil das Libretto so anders ist als in den Barockopern, die ich gewohnt bin. Es handelt sich hier wirklich um Menschen aus Fleisch und Blut. Und die Oper ist unglaublich gut und intelligent gemacht. Bizet war auch interessiert an früherer Musik, Bach zum Beispiel. Es gibt unglaublich gute Kontrapunkte in dieser Oper. Was man wie ich hoffe besser auf den historischen Instrumenten hören wird, mit denen wir diese Musik spielen werden. In diesem Fall fand ich es interessant, die Fassungen nicht zu mischen. Aber bei Mozarts »Don Giovanni« zweifele ich immer. Da gibt es eine Version, in der singt die Figur Don Ottavio eine Arie, und in der anderen Fassung eine andere. Beide sind wunderbar schön, man möchte unbedingt beide nehmen, aber das wäre falsch.

Sind Sie sich manchmal unsicher, die richtige Entscheidung zu treffen?

Ja, sehr unsicher. Ich bin ein unsicherer Mensch. Aber ich glaube man muss unsicher sein.

Das Interview führte Anastasia Päßler.

-

- Mitwirkende

- Mitwirkende

- Gaëlle Arquez Carmen

- Sabine Devieilhe Micaëla

- François Rougier Don José

- Thomas Dolié Escamillo

- Séraphine Cotrez Mercedes

- Margot Genet Frasquita

- Emiliano Gonzalez Toro Dancaire

- Yoann Dubruque Morales

- Grégoire Mour Remendado

- Frédéric Caton Andrès

- Chœur de Chambre de Namur

- Kinderchor Opera Ballet Vlaanderen

- B’Rock Orchestra

- René Jacobs Dirigent

- Programm

- Programm

- Georges Bizet »Carmen« Oper in vier Akten (konzertante Aufführung in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln)

- – Pause –

Loading...Impressum

Herausgeber

Konzerthaus Dortmund GmbH

Brückstraße 21

44135 DortmundT 0231 – 22 696 0

info@konzerthaus-dortmund.deTelefonservice

T 0231 – 22 696 200

Mo bis Fr 10.00 bis 18.30 Uhr

Sa 11.00 bis 15.00 UhrRegistereintrag

Amtsgericht Dortmund, HRB 10345

Geschäftsführer: Dr. Raphael von Hoensbroech

Aufsichtsratsvorsitz: Barbara Brunsing

USt-IdNr.: DE153301398Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Dr. Raphael von Hoensbroech

Konzeption

Anne-Katrin Röhm (Leiterin Kommunikation, Marketing & Vertrieb)

Katharina Dröge, Judith Meyer, Stefan Laaß, Teresa Saxe

Kreation, Web-Design und Programmierung

giraffentoast design gmbh

www.giraffentoast.comUrheberrechte

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Inhalte, Texte, Bilder, Grafiken, Audio- und Videofiles auf den Websites der Konzerthaus Dortmund GmbH unterliegen dem Schutz des Urheberrechtes. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung, liegen bei der Konzerthaus Dortmund GmbH. Einige Inhalte unterliegen außerdem dem Copyright Dritter. Der Inhalt dieser Seite darf nur mit schriftlicher Genehmigung reproduziert und verbreitet werden. Ausgenommen davon sind die Verwendung des unveränderten Inhalts zu persönlichen und nicht-kommerziellen Zwecken.

Haftung

Die Inhalte der Websites der Konzerthaus Dortmund GmbH wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann die Konzerthaus Dortmund GmbH für Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen nicht garantieren. Alle Angaben stellen die zum Zeitpunkt der Publikation jeweils neuesten Informationen dar. Eine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten ist ausgeschlossen.

Die Konzerthaus Dortmund GmbH haftet ebenfalls nicht für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Die Konzerthaus Dortmund GmbH haftet nicht für technische Ausfälle sowie für Ausfälle, die außerhalb des Einflussbereiches der Konzerthaus Dortmund GmbH liegen.

Datenschutz

- Mitwirkende